Начало развития удмуртской литературы (1889–1919): различия между версиями

Sveta.Bat (обсуждение | вклад) |

Ladamiri (обсуждение | вклад) |

||

| Строка 242: | Строка 242: | ||

'''59.''' Шуклина, Татьяна Александровна. Наследие Г. Е. Верещагина как источник исследования локальной сказочной традиции / Т. А. Щуклина // Материальная и духовная культура народов Поволжья и Урала: история и современность : материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения Г. Е. Верещагина. – Глазов, 2001. – С. 90-91. | '''59.''' Шуклина, Татьяна Александровна. Наследие Г. Е. Верещагина как источник исследования локальной сказочной традиции / Т. А. Щуклина // Материальная и духовная культура народов Поволжья и Урала: история и современность : материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения Г. Е. Верещагина. – Глазов, 2001. – С. 90-91. | ||

| + | |||

| + | =Михеев Иван Степанович= | ||

| + | |||

| + | [[Файл:Miheev.jpg|thumb|right|]] | ||

| + | |||

| + | ==Жизнь и творчество== | ||

| + | |||

| + | Иван Степанович Михеев – известный просветитель, этнограф, педагог, писатель, автор популярных учебников русского языка. Владел удмуртским, татарским, узбекскими языками. <ref name="apakaev"> Апакаев, П. А. Михеев Иван Степанович (1876–1937) / П. А. Апакаев // Просветители Марийского края / П. А. Апакаев. – Йошкар-Ола, 1990. – С. С.112–121. </ref> | ||

| + | |||

| + | И. С. Михеев родился 19 июля 1876 года, в крестьянской семье д. Оштормо-Юмья Мамадышского уезда Казанской губернии (ныне Кукморского района Татарстана). <ref name="uvarov"> Уваров, А. Н. Иван Михеев (1876–1937) // Писатели и литературоведы Удмуртии : биобиблиографический справочник / [сост. А. Н. Уваров]. – Ижевск, 2006. – С. 85. </ref> Семья И. С. Михеева жила в бедности. C малых лет ему пришлось помогать родителям в домашних и полевых работах. После окончания сельской школы помогал учителю в обучении детей. В 14 лет вместе с товарищем тайком от родителей уехал в Казань и поступил в учительскую семинарию Н. И. Ильминского. <ref name="apakaev"> Апакаев, П. А. Михеев Иван Степанович (1876–1937) / П. А. Апакаев // Просветители Марийского края / П. А. Апакаев. – Йошкар-Ола, 1990. – С. С.112–121. </ref> | ||

| + | |||

| + | Здесь он обучался бесплатно, был обеспечен обмундированием, жильем и питанием. В 1895 году окончил учебное заведение и был назначен помощником учителя в Карлыганскую вотскую школу Вятской губернии. Через год был переведен в «образцовую вотскую школу» при Казанской учительской семинарии. Через три-четыре года учительства издал учебники по русскому языку. <ref name="apakaev"> Апакаев, П. А. Михеев Иван Степанович (1876–1937) / П. А. Апакаев // Просветители Марийского края / П. А. Апакаев. – Йошкар-Ола, 1990. – С. С.112–121. </ref> | ||

| + | |||

| + | Удмуртскоязычный «Букварь для вотских детей» впервые был издан в 1901 году и переизавался несколько раз. Для издания характерна назидательная и нравоучительная направленность. В букварь включены тексты удмуртские народные назидательные сентенции, тексты молитв и тексты заповедей. | ||

| + | |||

| + | Книги для чтения выходили с 1906 года. Функция изданий – обучать литературному чтению на русском и родном языке. Большинство произведений религиозного характера. И. С. Михеевым адаптировались для издания рассказы из Священной истории, Ветхого Завета, произведения Л. Н. Толстого, Эзопа. Притчи и рассказы представлены в форме беседы. Книги для чтения характеризуются жанровым синкретизмом: представлены рассказы-описания, рассказы-диалоги, рассказы-очерки, научно-популярные рассказы. «Первая книга для чтения на вотском языке» имеет общий сюжет и тяготеет к жанру повести, главный герой – удмуртский мальчик Коля. Книга повествует о его духовном развитии. <ref name="volkova"> Волкова, Т. Г. Роль учебных книг И. С. Михеева в формировании удмуртской детской литературы // Роль просветителей финно-угорских и тюркских народов в становлении и развитии литературы, образовании и культуры Урало-Поволжья : [материалы международной научной конференции, проходившей 17–19 мая 2011 года в ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет"] : сборник статей / [сост.: Т. И. Зайцева, В. Л. Шибанов]. – Ижевск : Удмуртский университет, 2011. – С. 103–110. </ref> | ||

| + | |||

| + | В 1906 году И. С. Михеев издал пьесу «Эн лушка» («Не воруй») – «первое произведение удмуртской художественной литературы, изданное отдельной книгой». <ref name="domokosh"> Домокош, Петер. Иван Степанович Михеев / П. Домокош // История удмуртской литературы / Петер Домокош. – Ижевск, 1993.– С. 186. </ref>. После революции издал ряд просветительских пьес педагогического и агитационного характера – «Удмурт доктор» («Удмуртский доктор», 1920), «Удмурт дышетӥсь» («Удмуртский учитель», 1924), «Туно» («Знахарка», 1919), «Визьтэм Онтон» («Бестолковый Онтон», 1919), «Удмуртъёслэн революци азьын улэмзы» («Жизнь удмуртов до революции», 1925). <ref name="domokosh"> Домокош, Петер. Иван Степанович Михеев / П. Домокош // История удмуртской литературы / Петер Домокош. – Ижевск, 1993.– С. 186. </ref>. | ||

| + | |||

| + | С 1905 года на свои средства выпускает календари на удмуртском языке . <ref name="apakaev"> Апакаев, П. А. Михеев Иван Степанович (1876–1937) / П. А. Апакаев // Просветители Марийского края / П. А. Апакаев. – Йошкар-Ола, 1990. – С. С.112–121. </ref>. | ||

| + | |||

| + | Вышли в свет 4 календаря – на 1905, 1907, 1908 и 1910 гг. Как пишет А. А. Вахрушев, И. С. Михеев ориентировался на просветительские издания И. И. Горбунова-Посадова – «Календарь для всех» и «Сельский деревенский календарь» <ref name="vahrushev"> Вахрушев, А. А. Начало национального журналистского и литературного процесса / А. А. Вахрушев // Журналистика Удмуртии: история и современность : материалы Регион. межвуз. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию удмурт. нац. период. печати, 15 февр. 2006 г. – Ижевск, 2006. – С. 27. </ref>. Основная задача удмуртских календарей – это «культурно-просветительская пропаганда, затрагивающая вопросы правильного ведения земледелия, животноводства, садоводства, пчеловодства; в них давались и медицинские советы, сведения о культурно-просветительских учреждениях» <ref name="vahrushev"> Вахрушев, А. А. Начало национального журналистского и литературного процесса / А. А. Вахрушев // Журналистика Удмуртии: история и современность : материалы Регион. межвуз. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию удмурт. нац. период. печати, 15 февр. 2006 г. – Ижевск, 2006. – С. 27–28. </ref> | ||

| + | |||

| + | Публиковались художественные произведения – стихотворение М. Прокопьева «Вуэм пилэн эсэбез» (перев. – «думы юноши» (1907) и баллада М. Можгина «Беглой» (1910). В календаре за 1907 г. вышла публицистическая статья И. В. Яковлева «Наша жизнь», «за которую автор поплатился ссылкой на север, а издатель вынужден был объясняться перед казанской цензурой» <ref name="vahrushev"> Вахрушев, А. А. Начало национального журналистского и литературного процесса / А. А. Вахрушев // Журналистика Удмуртии: история и современность : материалы Регион. межвуз. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию удмурт. нац. период. печати, 15 февр. 2006 г. – Ижевск, 2006. – С. 27–28. </ref> | ||

| + | |||

| + | В 1913 году И. С. Михеев был уволен из учительской семинарии. В книге П. А. Апакаева «Просветители марийского края» (1990) цитируются отрывки из служебной автобиографии И. С. Михеева, в которой он пишет: «Календарь послужил причиной целого ряда нападок со стороны попечителя Учебного округа и полиции. <…> Поводом к увольнению, кроме календаря, послужила еще составленная мною «Четвертая книга для чтения». В этой книге был напечатана статья о князе, который назван несправедливым и жестокосердым… Помещение подобных статей в русской книге для чтения, по мнению попечителя, является величайшим преступлением, а потому автор этой книги не может быть преподавателем в стенах учебного заведения, подготавливающего учителей для инородцев» <ref name="apakaev1"> Апакаев, П. А. Михеев Иван Степанович (1876–1937) / П. А. Апакаев // Просветители Марийского края / П. А. Апакаев. – Йошкар-Ола, 1990. – С. С.113. </ref> | ||

| + | |||

| + | И. С. Михеев получал большой доход от переиздания своих учебников. До увольнения из семинарии «приобрел участок земли и организовал хуторское хозяйство. <ref name="apakaev2"> Апакаев, П. А. Михеев Иван Степанович (1876–1937) / П. А. Апакаев // Просветители Марийского края / П. А. Апакаев. – Йошкар-Ола, 1990. – С. 114. </ref> | ||

| + | |||

| + | После 1917 года был редактором и выпускал удмуртские издания при Наркомнаце в Казани, c 1919 года – действительный член Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете <ref name="uvarov"> Уваров, А. Н. Иван Михеев (1876–1937) / А. Н. Уваров // Писатели и литературоведы Удмуртии : биобиблиографический справочник / [сост. А. Н. Уваров]. – Ижевск, 2006.– С. 85. </ref> | ||

| + | |||

| + | С 1918 г. – председатель хозяйственной коллегии Кизической учительской семинарии, преподаватель русского языка, русской истории и вотского языка в учительской семинарии. В 1920–1929 гг. И. С. Михеев преподавал русский язык для студентов-татар на рабфаке при Казанском государственном университете. С 1924 года – заведующий вотским отделением, преподаватель вотского и русского языка в Казанском восточно-педагогическом институте. <ref name="apakaev3"> Апакаев, П. А. Михеев Иван Степанович (1876–1937) / П. А. Апакаев // Просветители Марийского края / П. А. Апакаев. – Йошкар-Ола, 1990. – С. 115–119. </ref> | ||

| + | |||

| + | По рекомендации НКП РСФСР преподает русский язык в Самаркандском агроколхозном университете (1930–1933), с 1933 года работал в Ходжентском пединституте, в 1935 году был назначен заведующим кафедрй языкознания Таджикского сельскохозяйственного института, одновременно преподавал русский язык в Ходжентском сельскохозяйственном и Самаркандском педагогическом институтах. В 1936 году преподает методику русского языка Марийского пединститута им. Н. К. Крупской. <ref name="apakaev2"> Апакаев, П. А. Михеев Иван Степанович (1876–1937) / П. А. Апакаев // Просветители Марийского края / П. А. Апакаев. – Йошкар-Ола, 1990. – С. 115. </ref> | ||

| + | |||

| + | Характеристика педагогической работы и учебников по изучению русского языка И. С. Михеева дается П. А. Апакаевым в книге «Просветители марийского народа» (1990). Автором отмечается, что Михеев работал над развитием письменной и устной речи учащихся, а свой метод преподавания называл «методом целых предложений». <ref name="apakaev"> Апакаев, П. А. Михеев Иван Степанович (1876–1937) / П. А. Апакаев // Просветители Марийского края / П. А. Апакаев. – Йошкар-Ола, 1990. – С. С.112–121. </ref>. Также педагогическая деятельность И. С. Михеева рассматривается в работе Г. Д. Фроловой «Из истории удмуртской школы», <ref name="frolova"> Фролова, Г. Д. Из истории удмуртской школы / Г. Д. Фролова. – Ижевск : Удмуртия, 1971. – С. 44–47. </ref>, З. В. Суворовой «Педагогические идеи удмуртского просветителя И. С. Михеева» (1990) <ref name="suvorova"> Суворова, З. В. Педагогические идеи удмуртского просветителя И. С. Михеева / З. В. Суворова ; [науч. ред. Г. Н. Волков ; отв. за вып. А. Н. Ушакова ; ред. О. П. Майкова]. – Ижевск : Удмуртия, 1990. – 92 c. </ref>. и др. И. С. Михеев – автор пособия по арифметике. Арифметические действия иллюстрируются в издании, «арифметический рисунок служит темой для решения нескольких задач» <ref name="suvorova1"> Суворова, З. В. Педагогические идеи удмуртского просветителя И. С. Михеева / З. В. Суворова ; [науч. ред. Г. Н. Волков ; отв. за вып. А. Н. Ушакова ; ред. О. П. Майкова]. – Ижевск : Удмуртия, 1990. – С. 78</ref>. | ||

| + | |||

| + | И. С. Михеев большое значение придавал воспитанию будущих учителей. На своих лекциях он знакомил с основами психологии, прививал умение работать на земле, проводил показательные уроки, рекомендовал четкие схемы проведения всех уроков. <ref name="suvorova2"> Суворова, З. В. Педагогические идеи удмуртского просветителя И. С. Михеева / З. В. Суворова ; [науч. ред. Г. Н. Волков ; отв. за вып. А. Н. Ушакова ; ред. О. П. Майкова]. – Ижевск : Удмуртия, 1990. – С. 83–86. </ref>. | ||

| + | |||

| + | «Но добрые начинания доцента Михеева в сложный и противоречивый период второй половины 30-х годов не были поняты. Школа и вуз, привыкшие работать по шаблону и инструкциям, погубили в зародыше новаторские начинания этого падагога». <ref name="apakaev3"> Апакаев, П. А. Михеев Иван Степанович (1876–1937) / П. А. Апакаев // Просветители Марийского края / П. А. Апакаев. – Йошкар-Ола, 1990. – С. 121. </ref> | ||

| + | |||

| + | В 1937 году репрессирован и 17 сентября казнен как враг народа. <ref name="uvarov">Уваров, А. Н. Иван Михеев (1876–1937) / А. Н. Уваров // Писатели и литературоведы Удмуртии : биобиблиографический справочник / [сост. А. Н. Уваров]. – Ижевск, 2006.– С. 85. </ref>. Его расстреляли <ref name="suvorova"> Суворова, З. В. Педагогические идеи удмуртского просветителя И. С. Михеева / З. В. Суворова ; [науч. ред. Г. Н. Волков ; отв. за вып. А. Н. Ушакова ; ред. О. П. Майкова]. – Ижевск : Удмуртия, 1990. – С. 9. </ref>. | ||

| + | |||

| + | |||

=Можгин Михаил Григорьевич= | =Можгин Михаил Григорьевич= | ||

Версия 15:59, 5 декабря 2017

Общая характеристика

Этот период удмуртской литературы совпадает с началом распространения произведений на удмуртском языке со светским содержанием. Особенно значительны фольклорные издания, которые являются оригинальными проявлениями удмуртского духа. Они, перейдя из сферы устного творчества в сферу письменную, служат примером и вдохновляющим началом для первых писателей.

Годом рождения подлинно удмуртской литературы можно считать 1889 год, когда первый удмуртский учёный Г. Верещагин издал свой этнографо-социолого-исторический труд «Вотяки Сарапульского уезда Вятской губернии», в фольклорных иллюстрациях которого нашлось место и для его произведений, в частности колыбельной песни «Чагыр, чагыр, дыдыке» («Сизый, сизый, голубок»). Это стихотворение является первой ласточкой удмуртской художественной литературы, в то же время признаком поныне характерной тесной связи литературы и фольклора, подлинным симбиозом литературного и фольклорного начала. [1]

Второй период удмуртской литературы продолжается с 1889-го до 1917-1919 годов, творческий путь многих художников этого времени переходит в следующий период. К деятелям второго периода удмуртской литературы относятся Г. Верещагин, Кедра Митрей, М. Ильин, М. Можгин, И. Михеев, И. Шкляев, И. Яковлев, Т. Борисов, В. Крылов, И. Волков, Максим Прокопьев, Михаил Прокопьев, А. Кириллов. [1]

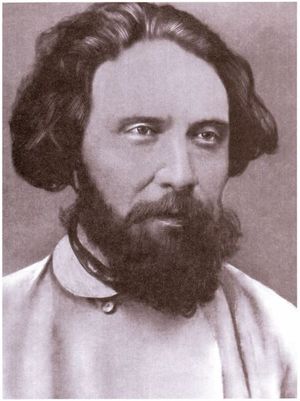

Верещагин Григорий Егорович

Жизнь и творчество

Верещагин, Григорий Егорович – первый удмуртский литератор, учёный, просветитель, православный миссионер и священнослужитель. [2] Родился 11 октября 1851 года в селе Полом Вятской губернии (ныне – Кезского района Удмуртской Республики) в крестьянской семье. С детства интересовался народным творчеством, литературой, увлекался живописью, ремёслами, пением, искусно играл на русской гармошке, гитаре и фисгармонии.

В 1870 году окончил реальное училище в Сарапуле, получил звание учителя народного училища. Работал волостным писарем, учителем в сёлах Сосновка, Шаркан, деревне Ляльшур Сарапульского уезда.[2]

В 1895 году Григорий Верещагин принял духовный сан. С 1895 по 1900 годы служил диаконом в городе Елабуга, с 1900 по 1927 гг. – священником в селе Бураново Сарапульского уезда (ныне Малопургинский район). После установления советской власти в России, будучи священнослужителем и продолжая работу в местной школе, активно содействовал претворению новых идей в области культурного возрождения родного народа, за что в 1927 году был лишён звания священника и права проживания в доме церковного причета. [3]

Лишенный средств к существованию, он переехал в Ижевск, к сыну. Умер от инсульта 27 августа 1930 года.

Григорий Верещагин – автор литературно-этнографических трудов «Вотяки Сосновского края» (1884, 1886) и «Вотяки Сарапульского уезда Вятской губернии» (1889). Обе монографии были отмечены серебряными медалями ИРГО, сам автор в декабре 1888 года был избран в члены-сотрудники этого общества.

В очерк «Вотяки Сарапульского уезда Вятской губернии» включено стихотворение «Чагыр, чагыр, дыдыке…» («Сизый, сизый, голубок…»), которое считается первым оригинальным печатным художественным произведением на удмуртском языке. [2]

Многочисленные литературно-этнографические очерки и труды по народной словесности удмуртов и русских Вотско-Камского края Верещагина были опубликованы в научной периодике городов Сарапула, Вятки, Казани, Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга. Наиболее известные: «Остатки язычества у вотяков» (1895), «Общинное землевладение у вотяков Сарапульского уезда» (1895), «Образцы произведений устной словесности вотяков» (1896), «О народных средствах врачевания в связи с поверьями» (1898), "Старые обычаи и верования вотяков» (1909), «К этнографии вотяков Прикамского края» (части 1-3 – 1912, 1913, 1914).

В 1896 году в Вятке Григорий Верещагин выпустил небольшую брошюру под названием «О книгах на вотском языке». В ней автор подверг анализу удмуртские переводы русских текстов, преимущественно религиозных, и фактически положил начало зарождению удмуртской литературно-художественной критики и литературоведения.[3]

В 1924 году учёный опубликовал ряд поэтических произведений в газете «Гудыри». Наиболее значимые из них стали достоянием читателя в 1970-1980 гг. в публикациях журнала «Молот» и коллективных сборниках материалов Удмуртского НИИ. В их числе – поэмы-сказки «Батыр дӥсь» (Одежда батыра») и «Зарни чорыг» («Золотая рыбка», созданная на основе «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина), «Скоробогат-Кащей» (на русском языке).

Плодотворными оказались лингвистические изыскания Г. Е. Верещагина. Он составил удмуртско-русский и русско-удмуртский словари, которые остались неизданными, выпустил книгу «Руководство к изучению вотского языка» (1924) – «первый оригинальный исследовательский труд в области наблюдения над вотским языком», как сказано в предисловии к книге. [4]

Григория Верещагина как общественного деятеля характеризует его участие в просвещении соплеменников путём проведения воскресных чтений (в период учительства) и во Всероссийской переписи населения (1897) в качестве переписчика по Глазовскому уезду. [3] В качестве эксперта-этнографа со стороны защиты Григорий Верещагин выступал на двух сессиях окружного суда по Мултанскому делу (в 1895 и в 1896 гг.). Сам факт привлечения его на эту роль свидетельствует о его компетентности в области этнографии удмуртов [4]. Верещагин принимал участие в работе 1-го Всероссийского съезда работников просвещения и социалистической культуры в Сарапуле (1920), выступал с докладом на 1-ом съезде писателей Удмуртии (1921).

Стихотворные произведения Г. Е. Верещагина переведены на русский, татарский, венгерский, финский и эстонский языки. [3]

Библиография

Отдельные издания

1. Собрание сочинений : в 6 томах / Г. Е. Верещагин ; под ред. В. М. Ванюшева ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Удмурт. ин-т истории, языка и лит. - Ижевск : Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук, 1995 - 2011. - (Серия "Памятники культуры"):

Т. 3. Кн. 2. Вып. 2 : Очерки русских Вятско-Прикамского края / редкол.: Ванюшев В. М. [и др.]. - 2001. - 254 с.

Т. 4 : Фольклор, кн. 2 : Русский фольклор / редкол.: Ванюшев В. М. [и др]. - 2002. - 437 с.

Публикации в периодических изданиях и сборниках

1. Батыр дӥсь : поэма / Г. Верещагин // Дась лу!. – 1989. – 12, 14, 19 апрель.

2. Тукташ : верос / Г. Верещагин // Молот. – 1988. – № 10. – С. 9-11.

4. Тукташ : [рассказ] / Г. Верещагин // Вятский вестник. – 1906. – № 106.

5. Чагыр, чагыр дыдыке : [кылбур] / Григорий Верещагин // Удмурт литературая антология : 8-11-тӥ классъёсын дышетскисьёслы лыдӟет. – Ижкар, 2001. – С. 12.

6. Чагыр, чагыр дыдыке : "Чагыр, чагыр дыдыке..." / крезьгурез калыклэн ; кылъёсыз Г. Верещагинлэн // Кенеш. – 2000. – № 5/6. – С. 42.

7. Чагыр, чагыр дыдыке ; Пипу сурдэз потӥмы : [кылбуръёс] / Г. Е. Верещагин // Зарни дэремен шунды : семьяын лыдӟон книга. – Ижевск, 2006. – С. 30-31.

8. Чагыр, чагыр дыдыке... : [кылбур] / Г. Верещагин // Молот. – 1988. – № 10. – С. 3.

9. Чагыр, чагыр, дыдыке... : [кылбур] / Г. Верещагин // Молот. – 1989. – № 10. – С. 17.

10. Чагыр, чагыр, дыдыке...; Сӥзьыл; "Туннэ нуназе, пиналъёс..." : [кылбуръёс] / Г. Верещагин // Кизили. – 2001. – № 10. – С. 1-2.

11. Шакырес луэ сюрес ; Огназ черсӥсь : [кылбуръёс] / Г. Е. Верещагин // Удмурт литература : 7-тӥ класслы учебник-хрестоматия. – Ижевск, 2004. – С. 21-24.

13. Загубленная жизнь : поэма / Г. Е. Верещагин // Луч. – 2001. – № 9/10. – С. 19-49.

14. Колыбельная / Григорий Верещагин ; пер. В. Семакина // Удмурты. – М., 2005. – С. 188-189.

15. Сизый, сизый голубок : "Сизый, сизый голубок..." : [удмурт. песня] / музыка нар.; слова Г. Е. Верещагина ; перевел с удмурт. В. Емельянов // Родной земли просторы : хрестоматия по фольклору и лит. Удмуртии, 1-4 кл. – Ижевск, 2004. – С. 25.

16. Скоробогат-кащей : поэма / Г. Е. Верещагин // Луч. – 2001. – № 9/10. – С. 50-74.

Литература о жизни и творчестве

1. Ванюшев, Василий Михайлович. Поэтическая дилогия Г. Е. Верещагина : учеб. пособие для студентов фак. удмурт. филологии Удмурт. гос. ун-та по спецкурсу "Жизн. и творч. путь Г. Е. Верещагина" / В. М. Ванюшев ; Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск : Издат. дом "Удмурт. ун-т", 2002. – 200 с. : фот. – Библиогр.: с. 194-196. – 300 экз.

2. Ванюшев, Василий Михайлович. Творческое наследие Г. Е. Верещагина в контексте национальных литератур Урало-Поволжья : автореф. моногр. на соиск. учен. степ. д-ра филол. наук / В. М. Ванюшев ; Рос. Акад. наук, Ин-т мировой лит. – М., 1996. – 34 с. – 100 экз.

3. Ванюшев В. М. Сквозь тернии времен : образ Г. Е. Верещагина по публикациям литературоведов, фольклористов, историков и краеведов / В. М. Ванюшев. – Ижевск, 1993. – 281 л. – Рукопись.

5. Бутолин, Андрей Сергеевич. Ляльшурысь Камай : [к 125-летию со дня рождения] / А. Бутолин // Молот. – 1976. – № 10. – С. 52-54.

6. Ванюшев, Василий Михайлович. Акшан : [о послед. годах жизни Г. Е. Верещагина] / В. Ванюшев // Кенеш. – 1991. – № 10. – С. 25-29.

7. Ванюшев, Василий Михайлович. Г. Е. Верещагин сярысь нырысетӥ книга : [беседа о личности и творч. наследии Г. Е. Верещагина] / В. Ванюшев ; записала Г. Романова // Вордскем кыл. – 1996. – № 6. – С. 33-40.

8. Ванюшев, Василий Михайлович. Тодмотэм книга, яке Кызьы ӵогиськыны выриз чеберлыко удмурт верос : [о рассказах Г. Е. Верещагина] / В. Ванюшев // Кенеш. – 1992. – № 10. – С. 59-61.

10. Зуева-Измайлова, Анна Сергеевна. Удмурт кылбуретлэн азьветлӥсез / А. Зуева // Усьтӥсько выль инвисъёс : статьяос, рецензиос, финн архивъёсысь гожтэтъёс / А. С. Зуева. – Ижевск, 1992. – С. 16-23.

11. Зуева-Измайлова, Анна Сергеевна. Удмурт кылбуретлэн азьветлӥсез / А. Измайлова- Зуева // Вордскем кыл. – 1992. – № 3. – С. 3-8.

12. Имполитова, У. Л. Чорыгась но солэн кышноез сярысь выжыкыл : [особенности сказки о рыбаке и рыбке у раз. народов, в том числе сказка А. С. Пушкина и Г. Е. Верещагина] / У. Л. Имполитова // Вордскем кыл. – 2002. – № 3. – С. 64-69.

13. Петрова, Р. Н. Вашкала сям-йылолъёсты усьтэ / Р. Петрова // Вордскем кыл. – 1994. – № 4. – С. 72-76.

14. Поздеев, Петр Кириллович. Григорий Верещагин / П. К. Поздеев // Удмурт литературалэн азинскемез сярысь статьяос / А. А. Ермолаев, П. К. Поздеев. – Ижевск, 2008. – С. 180-182.

17. Шкляев, Александр Григорьевич. Григорий Верещагин (1851-1930) / А. Г. Шкляев // Удмурт литература : 10-11-тӥ классъёслы учебник. – Ижевск, 2008. – С. 14-18.

20. Богданова, Людмила Анатольевна. Поэмы Верещагина / Людмила Богданова // Время и слово : голоса соврем. филологов Удмуртии : ст., очерки, заметки. – Ижевск, 2010. – С. 10-26. – Библиогр. в подстроч. примеч.

21. Богданова, Людмила Анатольевна. Фольклорные мотивы в удмуртских поэмах Г. Е. Верещагина / Л. А. Богданова // Ф. Васильев и современность : материалы науч.-практ. конф. "Проблемы удмуртской филологии и преподавания удмуртского языка и литературы" и Всерос. конф. "Вторые Флоровские чтения", посвящ. 70-летию со дня рождения удмурт. поэта Ф. И. Васильева. – Глазов, 2005. – С. 72-77. – Библиогр. в примеч. в конце ст.

22. Ванюшев, Василий Михайлавич. Этнографические очерки как опыт становления национальной художественной литературы (на примере творчества Г. Е. Верещагина и С. М. Михайлова) / В. М. Ванюшев // Диалог культур: проблемы художественного сознания. – Чебоксары, 2000. – С. 57-64.

23. Ванюшев, Василий Михайлович. Верещагин Григорий Егорович / В. М. Ванюшев // Удмуртская Республика : энциклопедия. – Ижевск, 2008. – С. 232 : фот.

24. Ванюшев, Василий Михайлович. Вершины корнями сильны, или Потомки праотцев... забудут? : Г. Е. Верещагин / Василий Ванюшев // Удмурты. – М., 2005. – С. 183-188.

26. Ванюшев, Василий Михайлович. "Золотая рыбка" Г. Е. Верещагина / В. Ванюшев // Луч. – 1999. – № 3/4. – С. 30-36.

27. Ванюшев, Василий Михайлович. Начало начал: к биографии ученого и писателя [Г. Е. Верещагина] / В. М. Ванюшев // Художественная индивидуальность писателя и литературный процесс Урало-Поволжья : сб. ст. – Ижевск, 2009. – С. 62-70. – Библиогр.: с. 70 (8 назв.).

28. Ванюшев, Василий Михайлович. Об изучении творческого наследия Г. Е. Верещагина / В. Ванюшев // Вершины корнями сильны : ст. об удмурт. лит. – Устинов, 1987. – С. 7-47.

31. Ванюшев, Василий Михайлович. Феномен Г. Е. Верещагина – педагога и просветителя, первого удмуртского ученого и писателя (1851-1930) / В. М. Ванюшев // Библиографический указатель литературоведческих работ и литературно-художественных произведений / В. М. Ванюшев. – Ижевск, 2005. – С. 51-56.

32. Владыкин, Владимир Емельянович. Г. Е. Верещагин : [из сб. "Благодарение"] / В. Владыкин // Луч. – 1992. – № 2. – С. 42.

34. Волкова, Татьяна Геннадьевна. Художественное своеобразие произведений Г. Е. Верещагина, адресованных детям в "Руководстве к изучению вотского языка" / Т. Г. Волкова // Проблемы и перспективы функционирования родных языков. К 85-летию государственности Удмуртской Республики : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 25-28 окт., 2005 г. – Ижевск, 2006. – С. 222-235.

35. Домокош, Петер. Г. Верещагин / П. Домокош // История удмуртской литературы / Петер Домокош. – Ижевск, 1993. – С. 180-184.

38. Зуева-Измайлова, Анна Сергеевна. Мифологические былички Г. Е. Верещагина / А. С. Зуева // Вордскем кыл. – 2000. – № 5. – С. 61-65.

39. Зуева-Измайлова, Анна Сергеевна. Начало удмуртской литературы / Анна Зуева // Удмурты. – М., 2005. – С. 179-182.

40. Зуева-Измайлова, Анна Сергеевна. Творчество Г. Е. Верещагина : (мифол. былички) / А. С. Зуева // Удмуртская литература в контексте языческих и христианских традиций / А. С. Зуева. – Ижевск, 1997. – С. 43-50.

41. Зыкина, Татьяна Силантьевна. Зарождение художественной прозы в "Этнографических эскизах" Г. Е. Верещагина / Т. С. Зыкина // Ф. Васильев и современность : материалы науч.- практ. конф. "Проблемы удмуртской филологии и преподавания удмуртского языка и литературы" и Всерос. конф. "Вторые Флоровские чтения", посвящ. 70-летию со дня рождения удмурт. поэта Ф. И. Васильева. – Глазов, 2005. – С. 77-80.

44. Имполитова, У. Л. Г. Верещагин как сказочник : [о поэме-сказке "Батыр дӥсь"] / У. А. Имполитова // Вордскем кыл. – 2001. – № 1/2. – С. 35-44.

46. Красновская, Елена Георгиевна. Звонкие звенья лирики : (Верещагин на русском) / Елена Красновская // Время и слово : голоса соврем. филологов Удмуртии : ст., очерки, заметки. – Ижевск, 2010. – С. 26-39.

47. Красновская, Елена Георгиевна. Первооткрыватель волшебных связей : [о проблеме взаимодействия лит. и музыки в поэмах Г. Е. Верещагина "Загубленная жизнь" и "Скоробогат-Кащей"] / Елена Красновская // Содружество двух муз : ст., очерки, библиогр. / Елена Красновская. – Ижевск, 2004. – С. 28-44.

49. Пантелеева, Тамара Григорьевна. Мифологическая картина бытования людей : (верещагин. рассказы) / Тамара Пантелеева // Время и слово : голоса соврем. филологов Удмуртии. – Ижевск, 2010. – С. 39-40.

50. Пантелеева, Тамара Григорьевна. Художественное своеобразие творчества Г. Е. Верещагина / Т. Г. Пантелеева // Вордскем кыл. – 2001. – № 6. – С. 40-42.

51. Поздеев, Петр Кириллович. Григорий Верещагин (1851-1930) / П. К. Поздеев // Писатели и литературоведы Удмуртии : биобиблиогр. справ. – Ижевск, 2006. – С. 30-31 : фот.

52. Поздеев, Петр Кириллович. Сначала была песня : [очерк] / П. Поздеев // Край родниковый : [сборник]. – М., 1984. – С. 112-117.

53. Поздеев, Петр Кириллович. Фольклорные источники произведений Г. Е. Верещагина / П. К. Поздеев // Всесоюзная конференция по финно-угроведению : (тез. докл. и сообщ.), июнь 1965 г. – Сыктывкар, 1965. – С. 154-155.

54. Сахарных, Денис Михайлович. Об авторстве удмуртского стихотворения "Чагыр, чагыр дыдыке" / Д. М. Сахарных // Современные научные исследования: история, культурология, социальная философия. – Ижевск, 2010. – С. 57-62.

55. Сахарных, Денис Михайлович. Об авторстве "первого удмуртского стихотворения" / Д. М. Сахарных // Живая старина. – 2010. – № 2. – С. 52-55.

57. Шкляев, Александр Григорьевич. Индивидуально-авторское и народное в стихотворении Г. Верещагина "Колыбельная песня" / А. Шкляев // Проблема автора в художественной литературе. – Ижевск, 1990. – С. 44-46.

59. Шуклина, Татьяна Александровна. Наследие Г. Е. Верещагина как источник исследования локальной сказочной традиции / Т. А. Щуклина // Материальная и духовная культура народов Поволжья и Урала: история и современность : материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения Г. Е. Верещагина. – Глазов, 2001. – С. 90-91.

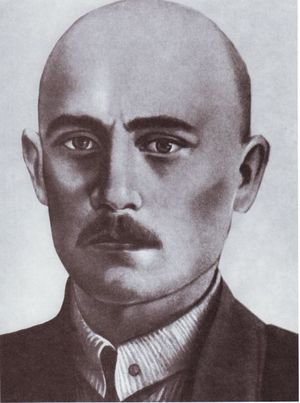

Михеев Иван Степанович

Жизнь и творчество

Иван Степанович Михеев – известный просветитель, этнограф, педагог, писатель, автор популярных учебников русского языка. Владел удмуртским, татарским, узбекскими языками. [5]

И. С. Михеев родился 19 июля 1876 года, в крестьянской семье д. Оштормо-Юмья Мамадышского уезда Казанской губернии (ныне Кукморского района Татарстана). [6] Семья И. С. Михеева жила в бедности. C малых лет ему пришлось помогать родителям в домашних и полевых работах. После окончания сельской школы помогал учителю в обучении детей. В 14 лет вместе с товарищем тайком от родителей уехал в Казань и поступил в учительскую семинарию Н. И. Ильминского. [5]

Здесь он обучался бесплатно, был обеспечен обмундированием, жильем и питанием. В 1895 году окончил учебное заведение и был назначен помощником учителя в Карлыганскую вотскую школу Вятской губернии. Через год был переведен в «образцовую вотскую школу» при Казанской учительской семинарии. Через три-четыре года учительства издал учебники по русскому языку. [5]

Удмуртскоязычный «Букварь для вотских детей» впервые был издан в 1901 году и переизавался несколько раз. Для издания характерна назидательная и нравоучительная направленность. В букварь включены тексты удмуртские народные назидательные сентенции, тексты молитв и тексты заповедей.

Книги для чтения выходили с 1906 года. Функция изданий – обучать литературному чтению на русском и родном языке. Большинство произведений религиозного характера. И. С. Михеевым адаптировались для издания рассказы из Священной истории, Ветхого Завета, произведения Л. Н. Толстого, Эзопа. Притчи и рассказы представлены в форме беседы. Книги для чтения характеризуются жанровым синкретизмом: представлены рассказы-описания, рассказы-диалоги, рассказы-очерки, научно-популярные рассказы. «Первая книга для чтения на вотском языке» имеет общий сюжет и тяготеет к жанру повести, главный герой – удмуртский мальчик Коля. Книга повествует о его духовном развитии. [7]

В 1906 году И. С. Михеев издал пьесу «Эн лушка» («Не воруй») – «первое произведение удмуртской художественной литературы, изданное отдельной книгой». [1]. После революции издал ряд просветительских пьес педагогического и агитационного характера – «Удмурт доктор» («Удмуртский доктор», 1920), «Удмурт дышетӥсь» («Удмуртский учитель», 1924), «Туно» («Знахарка», 1919), «Визьтэм Онтон» («Бестолковый Онтон», 1919), «Удмуртъёслэн революци азьын улэмзы» («Жизнь удмуртов до революции», 1925). [1].

С 1905 года на свои средства выпускает календари на удмуртском языке . [5].

Вышли в свет 4 календаря – на 1905, 1907, 1908 и 1910 гг. Как пишет А. А. Вахрушев, И. С. Михеев ориентировался на просветительские издания И. И. Горбунова-Посадова – «Календарь для всех» и «Сельский деревенский календарь» [8]. Основная задача удмуртских календарей – это «культурно-просветительская пропаганда, затрагивающая вопросы правильного ведения земледелия, животноводства, садоводства, пчеловодства; в них давались и медицинские советы, сведения о культурно-просветительских учреждениях» [8]

Публиковались художественные произведения – стихотворение М. Прокопьева «Вуэм пилэн эсэбез» (перев. – «думы юноши» (1907) и баллада М. Можгина «Беглой» (1910). В календаре за 1907 г. вышла публицистическая статья И. В. Яковлева «Наша жизнь», «за которую автор поплатился ссылкой на север, а издатель вынужден был объясняться перед казанской цензурой» [8]

В 1913 году И. С. Михеев был уволен из учительской семинарии. В книге П. А. Апакаева «Просветители марийского края» (1990) цитируются отрывки из служебной автобиографии И. С. Михеева, в которой он пишет: «Календарь послужил причиной целого ряда нападок со стороны попечителя Учебного округа и полиции. <…> Поводом к увольнению, кроме календаря, послужила еще составленная мною «Четвертая книга для чтения». В этой книге был напечатана статья о князе, который назван несправедливым и жестокосердым… Помещение подобных статей в русской книге для чтения, по мнению попечителя, является величайшим преступлением, а потому автор этой книги не может быть преподавателем в стенах учебного заведения, подготавливающего учителей для инородцев» [9]

И. С. Михеев получал большой доход от переиздания своих учебников. До увольнения из семинарии «приобрел участок земли и организовал хуторское хозяйство. [10]

После 1917 года был редактором и выпускал удмуртские издания при Наркомнаце в Казани, c 1919 года – действительный член Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете [6]

С 1918 г. – председатель хозяйственной коллегии Кизической учительской семинарии, преподаватель русского языка, русской истории и вотского языка в учительской семинарии. В 1920–1929 гг. И. С. Михеев преподавал русский язык для студентов-татар на рабфаке при Казанском государственном университете. С 1924 года – заведующий вотским отделением, преподаватель вотского и русского языка в Казанском восточно-педагогическом институте. [11]

По рекомендации НКП РСФСР преподает русский язык в Самаркандском агроколхозном университете (1930–1933), с 1933 года работал в Ходжентском пединституте, в 1935 году был назначен заведующим кафедрй языкознания Таджикского сельскохозяйственного института, одновременно преподавал русский язык в Ходжентском сельскохозяйственном и Самаркандском педагогическом институтах. В 1936 году преподает методику русского языка Марийского пединститута им. Н. К. Крупской. [10]

Характеристика педагогической работы и учебников по изучению русского языка И. С. Михеева дается П. А. Апакаевым в книге «Просветители марийского народа» (1990). Автором отмечается, что Михеев работал над развитием письменной и устной речи учащихся, а свой метод преподавания называл «методом целых предложений». [5]. Также педагогическая деятельность И. С. Михеева рассматривается в работе Г. Д. Фроловой «Из истории удмуртской школы», [12], З. В. Суворовой «Педагогические идеи удмуртского просветителя И. С. Михеева» (1990) [13]. и др. И. С. Михеев – автор пособия по арифметике. Арифметические действия иллюстрируются в издании, «арифметический рисунок служит темой для решения нескольких задач» [14].

И. С. Михеев большое значение придавал воспитанию будущих учителей. На своих лекциях он знакомил с основами психологии, прививал умение работать на земле, проводил показательные уроки, рекомендовал четкие схемы проведения всех уроков. [15].

«Но добрые начинания доцента Михеева в сложный и противоречивый период второй половины 30-х годов не были поняты. Школа и вуз, привыкшие работать по шаблону и инструкциям, погубили в зародыше новаторские начинания этого падагога». [11]

В 1937 году репрессирован и 17 сентября казнен как враг народа. [6]. Его расстреляли [13].

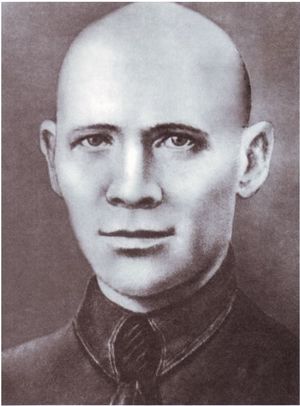

Можгин Михаил Григорьевич

Жизнь и творчество

Можгин (Дараев) Михаил Григорьевич – удмуртский поэт, педагог, один из зачинателей удмуртской литературы. Михаил Можгин родился 12 июля 1980 года в деревне Потапово-Тумбарла Бавлинской волости Бугульминского уезда Самарской губернии (ныне Бавлинский район, республика Татарстан). [16]

Михаил Можгин с детства знал русский, татарский, башкирский и чувашский языки. Мастерил струнные инструменты и превосходно играл на них. [17] В 1906 году окончил Бирскую учительскую семинарию, с 1906 по 1914 гг. работал учителем в деревнях Потапово-Тумбарла, Покровское-Урустамак, Чирково.

В период Первой Мировой войны в 1914 г. был мобилизован и направлен на Юго-Западный фронт. Участвовал в боях под Луцком и Ошмянами. [16] После возвращения с фронта принял участие в Гражданской войне. Его библиотеку и рукописи сожгли белогвардейцы, узнав, что находясь у них в штабе переводчиком, он служил красным. [17]

В 1923 году Михаил Можгин прошёл курсы усовершенствования учителей в Казани и вновь стал работать учителем в Покровском-Урустамаке. Из числа его воспитанников первым дипломированным удмуртским учёным-лингвистом стал В. Алатырев. [17]

С 1923 по 1927 гг. работал учителем школы в деревне Потапово-Тумбарла, с 1927 по 1929 гг. – её директором.

Перу Михаила Можгина принадлежит баллада «Беглой» («Беглый»), опубликованная в Казани в 1909 году в ежегоднике «Удморт кылын календарь» («Календарь для вотяков»). Баллада представляет горькую исповедь молодого человека, несправедливо обвинённого в убийстве собственного друга и вынужденного скрываться в лесу от своих односельчан, готовых с ним расправиться. По мотивам баллады «Беглой» возникла песня, ставшая народной. [18]

Социальная проблема в более острой форме была поставлена в поэме «Суд», которая осталась незавершённой.

Михаил Можгин умер от туберкулёза 22 апреля 1929 года в Бугульминской городской больнице. Незадолго до смерти автор опубликовал лирическое стихотворение «Шур вылын» («На реке») в газете «Гудыри». [17]

Библиография

Публикации в периодических изданиях и сборниках

2. Беглой : [баллада] / Михаил Можгин // Удмурт литературая антология : 8-11-тӥ классъёсын дышетскисьёслы лыдӟет. – Ижкар, 2001. – С. 13-14.

3. Беглой = Jooksik : [баллада] / Михаил Можгин // Hobepaat : udmurdi luule antoloogia = Азвесь лодка : удмурт кылбур антология. – Tallinn, 2005. – С. 44-47. – Текст удмурт., эст.

5. Ву дурын : [кылбур] / Михаил Можгин // Удмурт дунне. – 2003. – 17 декабрь.

6. Беглец : [поэма] / М. Г. Можгин ; пер. с удмурт. Ю. Грудзино // Золотые гусли : сб. произведений удмурт. писателей в пер. на рус. яз. – Ижевск, 1940. – С. 19-21.

7. Беглец : баллада / М. Можгин ; пер. Ю. Грудзино // Удмуртская правда. – 1990. – 12 июля.

Литература о жизни и творчестве

1. Власов, П. Данъяз эрико улонэз / П. Власов // Советской Удмуртия. – 1988. – 5 янв.

2. Ломагин, Кирилл Егорович. Сюлмыныз вазиськыса : [к 100-летию со дня рождения] / К. Ломагин // Советской Удмуртия. – 1990. – 12 июля.

3. Михайлов, Константин Николаевич. Сюрес лёгисьёс пӧлысь – одӥгез : [к 100-летию со дня рождения] / К. Михайлов // Дась лу!. – 1990. – 20 июля.

4. "Мон вӧзтӥ пыж ортчиз..." // Удмурт дунне. – 2003. – 17 дек.

5. Поздеев, Петр Кириллович. "Беглойлэн" атыкаез / Пётр Поздеев // Удмурт дунне. – 2005. – 13 июля. – С. 6.

6. Поздеев, Петр Кириллович. "Беглой" балладалэн авторез : М. Можгинлэн вордскемез дырысен – 100 ар / П. Поздеев // Кенеш. – 1990. – № 7. – С. 46.

7. Поздеев, Петр Кириллович. Жаляны ӧте : [М. Можгин и его баллада "Беглец"] / П. Поздеев // Советской Удмуртия. – 1990. – 12 июля.

8. Поздеев, Петр Кириллович. Кысонтэм кизили : [о творчестве] / П. К. Поздеев // Вордскем кыл. – 1998. – № 6/7. – С. 18-20.

9. Прозоров, Леонид Алексеевич. Михаил Григорьевич Можгин (1890-1929) : [граф. портр.] / Л. Прозоров // Кенеш. – 1990. – № 7. – С. 2 обл.

10. Шибанов, Виктор Леонидович. М. Можгинлэн "Беглоез" пумысен вить юан, кудзэ эшшо но йылэтыны луоз / В. Шибанов // Вордскем кыл. – 1996. – № 1. – С. 54-58.

11. Шкляев, Александр Григорьевич. Михаил Можгин но солэн творчествоез : [новый взгляд на творчество М. Можгина] / А. Г. Шкляев // Вордскем кыл. – 1995. – № 3/4. – С. 3-5.

12. Шкляев, Александр Григорьевич. Михаил Можгин. Солэн улон но гожъяськон сюресэз / А. Г. Шкляев // Вапумысь вапуме : критика: статьяос, обзоръёс, диалогъёс, очеркъёс, портретъёс, рецензиос, тодэ ваёнъёс / А. Г. Шкляев. – Ижевск, 2000. – С. 8-12.

13. Безымяннов, Вячеслав Яковлевич. Удмуртская поэма ["Беглой"] и ее автор / В. Безымяннов // Удмуртская правда. – 1999. – 22 дек.

14. Власов, П. "Свет честной жизни добывать..." / П. Власов // Удмуртская правда. – 1988. – 5 марта.

15. Домокош, Петер. Михаил Григорьевич Можгин / П. Домокош // История удмуртской литературы / Петер Домокош. – Ижевск, 1993. – С. 188-190.

16. Козлов, Виталий Николаевич. Удмуртский просветитель, писатель Михаил Можгин / Виталий Козлов // Вордскем кыл = Родное слово. – 2005. – № 5/6. – С. 87-90.

17. Можгин Михаил Григорьевич // Удмуртская Республика : энциклопедия. – Ижевск, 2008. – С. 478.

18. Поздеев, Петр Кириллович. Автору "Беглеца" Михаилу Можгину – 100 лет / П. Поздеев // Удмуртская правда. – 1990. – 12 июля.

19. Поздеев, Петр Кириллович. Михаил Г. Можгин (1890-1929) / П. К. Поздеев // Писатели и литературоведы Удмуртии : биобиблиогр. справ. – Ижевск, 2006. – С. 87 : фот.

20. Яковлев, В. Поэт, учитель, патриот : [к 95-летию со дня рождения] / В. Яковлев // Удмуртская правда. – 1985. – 2 июля.

Кедра Митрей

Жизнь и творчество

Кедра Митрей (Дмитрий Иванович Корепанов) – основоположник удмуртской прозы, драматург, публицист, педагог, поэт, переводчик, литературовед.[19]

Кедра Митрей родился 18 сентября 1892 года в селе Игра в семье крестьянина. В 1904 году с отличием окончил Игринскую церковно-приходскую школу, в 1907 году – двухклассное училище в селе Зура.

Осенью 1907 года Кедра Митрей поступил в Казанскую инородческую учительскую семинарию. Здесь совместно с Михаилом Прокопьевым издавал конспиративный рукописный журнал «Сандал» («Наковальня»). Из-за конфликта с законоучителем и активно проявленного атеизма Дмитрий Корепанов был уволен из семинарии. [20]

В 1912 году в поисках работы Кедра Митрей побывал в Ижевске, Сарапуле, Казани, Перми, Глазове, собирая образцы устной поэзии удмуртов. В этот период он создаёт автобиографическую повесть «Дитя больного века», оставшуюся неопубликованной (за исключением фрагментов) при жизни автора. В 1913 году Кедра Митрей сдал экзамены на учителя, а с февраля начал учительствовать в деревне Кулаки Сарапульского уезда.

В июне 1914 года Кедра Митрей призван в армию в отправлен в Благовещенск. Там в 1915 г. вышла в свет его трагедия «Эш-Терек», в основу которой положена народная легенда, записанная им и опубликованная в петербургской газете «Столичные отзвуки» в 1911 году. [20]

В годы гражданской войны Кедра Митрей находился в Иркутске, принимал участие в партизанском движении в Сибири, был в плену у колчаковцев. В 1920 году писатель возвратился на родину. С 1920 по 1923 гг. возглавлял уездный отдел народного образования с. Дебесы, а с 1923 по 1928 гг. работал в редакции газеты «Гудыри» сначала литературным сотрудником, затем – редактором.

1920 – начало 1930-х гг. были наиболее творчески плодотворными для писателя. В этот период Кедра Митрей создал исторически-революционную повесть «Вуж гурт» («Старая деревня». 1926), а в 1928 году опубликовал первую в удмуртской литературе историческую поэму «Юбер батыр».

В 1926 году вышел первый сборник рассказов Кедра Митрея «Пилем улысь шунды шоры» («Из-за туч на солнышко»), в который наряду с рассказами вошли пьесы «Адвокат» и «Странствующий». Теме гражданской войны посвящены рассказы «Храбрый Андрей», «Хромой Макар». Писал Кедра Митрей и рассказы для детей, один из них – «Сурсву» («Берёзовый сок») – стал хрестоматийным. [20]

В 1929 году Кедра Митрей издал «Тяжкое иго» - первый роман в истории удмуртской литературы. В 1932 году он был опубликован на русском языке в переводе автора в Москве в издательстве «Художественная литература». В романе изображён процесс становления характера народного мстителя конца XVIII-начала XIX вв. в период христианизации удмуртов. «Тяжкое иго» закладывал в удмуртской прозе основы исторического, социально-бытового эпического жанра, утверждая традиции в изображении глубинных сторон народной жизни, позднее воспринятые М. Коноваловым, Г. Медведевым, Т. Архиповым, Г. Красильниковым, Г. Перевощиковым, О. Четкарёвым и другими.[20]

В диапазоне творческих интересов Кедра Митрея была и переводческая работа. Он перевёл на удмуртский язык первую книгу романа «Бруски» Ф. Панфёрова, «Историю ВКП(б)», начинал переводить «Капитал» К. Маркса. [19]

В начале 1930-х гг. Кедра Митрей поступил в аспирантуру Коммунистического университета народов Востока в Москве, которую успешно окончил. Будучи доцентом, заведовал кафедрой литературы и языка Удмуртского педагогического института, сектором литературы и языка в УдНИИ. С 1934 года – член Союза писателей. Кедра Митрей был председателем Союза писателей республики до 1937 года.

В 1937 году Кедра Митрей был репрессирован, в 1946 году освобождён, но уже в 1948 году был репрессирован повторно. Умер 11 ноября в ссылке, в селе Чумаково Михайловского района Новосибирской области. [20]

В Удмуртской республике широко отмечались юбилеи Кедра Митрея: 90-, 100-, 110-летие со дня его рождения. В 1991 году был установлен памятник Кедра Митрею, открыты музейные уголки в школах Игринского района.

Библиография

Отдельные издания

2. Секыт зӥбет : роман / Кедра Митрей. - Ижевск : Удкнига, 1929. - 227 с. : ил., портр.

3. Секыт зӥбет : проза, поэзия / Кедра Митрей ; дасяз В. В. Романов ; азькылзэ гожтӥз П. К. Поздеев. – Ижевск : Удмуртия, 1988. – 392 с. – (Школьной библиотека)

Публикации в периодических изданиях и сборниках

2. Вукоын : [кылбур] / Кедра Митрей // Советской Удмуртия. – 1989. – 9 июль.

3. Идна Батыр : трагедия / Кедра Митрей // Кенеш. – 1992. – № 9. – С. 45-50; № 10. – С. 35-39.

5. Кузь Яган : [веросысь люкет] / Кедра Митрей // Советской Удмуртия. – 1988. – 30 октябрь, 2, 3, 4, 5 ноябрь.

7. Мон-А-Чим : [верос] / Кедра Митрей // Дась лу!. – 1988. – 1, 6, 8 июль.

8. Нюлэскась : [кылбур] / Кедра Митрей // Зарни дэремен шунды : семьяын лыдӟон книга. – Ижевск, 2006. – С. 54.

9. Нюръяськон : пьеса / Кедра Митрей // "Кылёз лёгем но пытьымы..." : удмурт литературая хрестоматия-практикум (1918-1935-тӥ аръёс). – Ижевск, 2008. – С. 309-321.

10. Пичи дышетӥсь : [верос] / Кедра Митрей // Дась лу!. – 1989. – 1, 6 сентябрь.

12. ["Секыт зӥбет" романысь люкетъёс] / Кедра Митрей // Udmurt texts / edited by Pirkko Suihkonen, Bibinur Zagulyayeva. – Helsinki, 1995. – S. 151-160.

13. Сурсву : [верос] / Кедра Митрей // Лыдӟон книга : 2-тӥ класслы / В. Г. Широбоков, А. С. Семенова, Т. С. Иванова. – Ижевск, 2004. – С. 129-130.

14. Сурсву : [верос] / Кедра Митрей // Удмурт литература : 5-тӥ класслы учебник-хрестоматия. – Ижевск, 2008. – С. 38-42.

16. Эштэрек : легенда / Кедра Митрей ; печатланы дасяз Д. Яшин // Молот. – 1988. – № 12. – С. 54-56.

17. Эш-Тэрек : [трагедия] / Кедра Митрей // Дась лу!. – 1989. – 14, 19 июль.

18. Эш-Тэрек : 4 ёзо трагедия : 4-тӥ ёзэз / Кедра Митрей ; ӟуч кылысь берыктӥз П. Поздеев // Ӟечбур!. – 1995. – 2, 9 нояб.

19. Эш-Тэрек : [трагедиысь люкетъёс] / Кедра Митрей // Удмурт литературая антология : 8-11-тӥ классъёсын дышетскисьёслы лыдӟет. – Ижкар, 2001. – С. 15-23.

20. Юбер батыр : [поэма] / Кедра Митрей // Советской Удмуртия. – 1989. – 13 май ; 14, 21 ноябрь.

21. Юбер батыр = Sangar Juber : [поэмаысь люкет] / Кедра Митрей // Hobepaat : udmurdi luule antoloogia = Азвесь лодка : удмурт кылбур антология. – Tallinn, 2005. – С. 54-61. – Текст удмурт., эст.

22. Березовый сок : [рассказ] / Кедра Митрей ; пер. З. Веселой // Родной земли просторы : хрестоматия по фольклору и лит. Удмуртии, 1-4 кл. – Ижевск, 2004. – С. 364-366.

23. Березовый сок : рассказ / Кедра Митрей ; пер. В. Пантелеевой // Луч. – 1996. – № 9/10. – С. 7-8.

24. Березовый сок : [рассказ] / Кедра Митрей ; пер. В. Пантелеевой // Удмурты. – М., 2005. – С. 347-349.

25. Дитя больного века : (главы из автобиогр. повести) / Кедра Митрей // Край родниковый : [сборник]. – М., 1984. – С. 104-111.

26. Дитя больного века : повесть / Кедра Митрей // Инвожо. – 1993. – № 10. – С. 8-18 ; № 11. – С. 15-22 ; № 12. – С. 13-22 ; 1994. – № 1. – С. 9-15 ; № 2. – С. 10-19 ; № 3. – С. 11-23, 33-35.

27. Тяжкое иго : [отрывок из романа] / Кедра Митрей // Луч. – 1994. – № 11/12. – С. 9-11.

28. Эш-Терек : трагедия в 4 д. : из эпохи борьбы вотяков с черемисами : относится к XV в. / Кедра Митрей // Луч. – 1993. – № 10. – С. 30-40.

Литература о жизни и творчестве

2. Арекеева, Светлана Тимофеевна. Кедра Митрей (Дмитрий Иванович Корепанов) (1892-1949) : [о жизни и творчестве] / С. Т. Арекеева // Удмурт литература : 10-11-тӥ классъёслы учебник. – Ижевск, 2008. – С. 73-90.

3. Арекеева, Светлана Тимофеевна. Кедра Митрейлэн веросъёсыз / С. Арекеева // Вордскем кыл. – 1996. – № 6. – С. 40-46.

4. Арекеева, Светлана Тимофеевна. Кедра Митрейлэн "Пиме сӧризы " но "Вожмин" веросъёсыз сярысь / С. Т. Арекеева // Удмуртская литература ХХ века: направления и тенденции развития. – Ижевск, 1999. – С. 89-99.

5. Атнабаева, Наталья Андреевна. "Юбер батыр" поэмалэн инъетэз : [о поэме "Юбер батыр"] / Наталья Атнабаева ; пер. Риммы Игнатьевой // Инвожо. – 2002. – № 6/7. – С. 8-10.

6. Богомолова, Зоя Алексеевна. Тыл пыр потэм батыр ; Кедра Митрей но Ю. Жадовская : [о жизн. пути Кедра Митрея. Удмурт. писатель и рус. поэтесса Ю. В. Жадовская] / З. А. Богомолова // Вордскем кыл. – 2002. – № 4. – С. 72-76.

9. Ермолаев, Алексей Афанасьевич. Сюрес лёгисьёс пӧлысь одӥгез : (Кедра Митрейлэн вордскемез дырысен 80 ар) / А. А. Ермолаев // Удмурт литературалэн азинскемез сярысь статьяос / А. А. Ермолаев, П. К. Поздеев. – Ижевск, 2008. – С. 122-124.

10. Зуева-Измайлова, Анна Сергеевна. Веросчи – мадись – автор : кинлы гожтэмын "Сурсву" верос? / А. Зуева // Усьтӥсько выль инвисъёс : статьяос, рецензиос, финн архивъёсысь гожтэтъёс / А. С. Зуева. – Ижевск, 1992. – С. 39-46.

11. Зуева-Измайлова, Анна Сергеевна. Веросчи – мадись – автор : [о художеств. своеобразии рассказа "Сурсву"] / А. С. Измайлова // Вордскем кыл. – 1991. – № 1. – С. 72-75.

12. Имполитова, Надежда. Туспуктэмъёс но гожтэтъёс тодытӥзы... / Надежда Имполитова // Инвожо. – 2003. – № 4/5. – С. 46-47.

13. Кедра Митрей. Легенда пумысен : [о легенде "Эш-Тэрек"] / Кедра Митрей // Вордскем кыл. – 1992. – № 4. – С. 4-7.

14. Кедра, Митрей. Произведениос гожтон азелы умой дасяськем кулэ : [из истории создания романа "Тяжкое иго", трагедии "Эш-Тэрек"] / Кедра Митрей // "Молотлы" 60 ар : антология. – Устинов, 1986. – С. 32-36.

16. Кириллова, Роза Владимировна. "Секыт зӥбетын" пус-тодметъёс (символъёс) / Роза Кириллова ; пер. Р. Игнатьевой // Инвожо. – 2002. – № 6/7. – С. 37-38.

18. Пантелеева, Тамара Григорьевна. Кедра Митрейлэн веросъёсыз сярысь / Тамара Пантелеева // Инвожо. – 2002. – № 5. – С. 49-51.

19. Поздеев, Петр Кириллович. Кедра Митрей : [жизнь и творчество] / П. К. Поздеев // Удмурт литературалэн азинскемез сярысь статьяос / А. А. Ермолаев, П. К. Поздеев. – Ижевск, 2008. – С. 187-195.

20. Поздеев, Петр Кириллович. Кызьы пумитазы нырысетӥ удмурт повестез : [75 лет со времени выхода в свет первой удмурт. повести "Вужгурт" Кедра Митрея] / П. Поздеев // Кенеш. – 2001. – № 11/12. – С. 57-58.

21. Пчеловодова, Надежда Алексеевна. Кедра Митрейлэн кылдытэм дуннеез : [к 110-летию со дня рождения] / Н. А. Пчеловодова // Вордскем кыл. – 2002. – № 7. – С. 88-89.

22. Пчеловодова, Надежда Алексеевна. Кедра Митрейлэн "Чут Макар" но "Шӧртчи Ондрей" веросъёсыз / Н. А. Пчеловодова // Вордскем кыл. – 2002. – № 7. – С. 90-93.

23. Самсонов, Семен Александрович. Ӧвӧл-а кисьпинь кылемын? / С. Самсонов // Кенеш. – 1993. – № 9. – С. 19-20.

25. Шкляев, Александр Григорьевич. Вылӥ дунъяз калык кылосэз : [к 100-летию со дня рождения] / А. Шкляев // Вордскем кыл. – 1992. – № 4. – С. З-4.

29. Арекеева, Светлана Тимофеевна. Роман Кедра Митрея "Секыт зӥбет" в зеркале критики 1930-х гг. / С. Т. Арекеева // Пермистика 10 : вопр. перм. и фин.-угор. филологии : материалы 10 Междунар. симп. "Диалекты и история перм. яз. во взаимодействии с др. яз.", 24-25 марта 2004 г., Ижевск. – Ижевск, 2009. – С. 75-85.

30. Богомолова, Зоя Алексеевна. Кедра Митрей (1892-1949) / З. А. Богомолова // Писатели и литературоведы Удмуртии : биобиблиогр. справ. – Ижевск, 2006. – С. 60-61 : фот.

31. Богомолова, Зоя Алексеевна. Кедра Митрей (1892-1949) / З. А. Богомолова // История удмуртской советской литературы. – Ижевск, 1987. – Т. 1. – С. 96-117 : фот.

32. Ванюшев, Василий Михайлович. Кедра Митрей: жизнь как творчество. К постановке вопроса / В. М. Ванюшев // Пермистика 10 : вопр. перм. и фин.-угор. филологии : материалы 10 Междунар. симп. "Диалекты и история перм. яз. во взаимодействии с др. яз.", 24-25 марта 2004 г., Ижевск. – Ижевск, 2009. – С. 101-106.

33. Витрук, Николай Васильевич. Автобиографическая повесть Кедра Митрея "Дитя больного века" : (заметки читателя) / Н. В. Витрук // Этнокультура: русско-удмуртские связи : избр. тр. / Н. В. Витрук. – Ижевск, 2007. – С. 76-85.

34. Домокош, Петер. Кедра Митрей / П. Домокош // Из мрака... / Н. С. Кузнецов. – Ижевск, 1994. – С. 390-391.

35. Домокош, Петер. Кедра Митрей / П. Домокош // История удмуртской литературы / Петер Домокош. – Ижевск, 1993. – С. 194-206. – Библиогр.: с. 205-206 (26 назв.).

36. Ермолаев, Алексей Афанасьевич. Два "первых" романа : [о романе Кедра Митрея "Тяжкое иго" и П. Блинова "Жить хочется"] / А. А. Ермолаев // Заметки непостороннего / Алексей Ермолаев. – Ижевск, 2005. – С. 43-51.

38. Зуева-Измайлова, Анна Сергеевна. "Тяжкое иго" Кедра Митрея / А. С. Зуева // Удмуртская литература в контексте языческих и христианских традиций / А. С. Зуева. – Ижевск, 1997. – С. 68-95.

39. Красновская, Елена Георгиевна. "От любви в душе довольно света!" : [о повести "Дитя больного века". О музыке, звуках, песен. фольклоре и жен. образах в этом произведении] / Елена Красновская // Время и слово : голоса соврем. филологов Удмуртии : ст., очерки, заметки. – Ижевск, 2010. – С. 99-104.

40. Кузнецов, Николай Спиридонович. Кедры гибнут стоя... : [Кедра Митрей и дело "Софин"] / Н. С. Кузнецов // Из мрака... / Н. С. Кузнецов. – Ижевск, 1994. – С. 141-149.

41. Пантелеева, Тамара Григорьевна. Малая форма прозы Кедра Митрея / Тамара Пантелеева // Время и слово : голоса соврем. филологов Удмуртии : ст., очерки, заметки. – Ижевск, 2010. – С. 82-85.

42. Тяжелые годы испытаний : [отрывки из некоторых документов лич. дел Д. И. Корепанова (Кедра Митрея), хранящихся в Центре документации новейшей истории УР] / подгот. к публ. Е. М. Ушакова // Вордскем кыл. – 2003. – № 8. – С. 81-86.

43. Шибанов, Виктор Леонидович. Особенности сюжетного построения романа Кедра Митрея "Тяжкое иго" / В. Л. Шибанов // Движение эпохи – движение литературы : удмурт. лит. XX в. : учеб. пособие. – Ижевск, 2002. – С. 64-69.

44. Шкляев, Александр Григорьевич. Кедра Митрей : (псевд., настоящие ф. и. о. Корепанов Дмитрий Иванович) / А. Г. Шкляев // Удмуртская Республика : энциклопедия. – Ижевск, 2008. – С. 389 : фот.

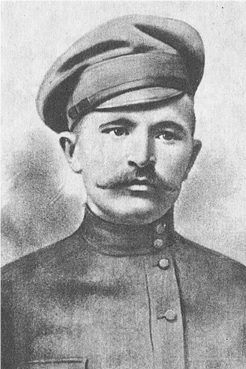

Прокопьев Максим Прокопьевич

Жизнь и творчество

Максим Прокопьевич Прокопьев – революционер, общественный и государственный деятель, герой гражданской войны, поэт и публицист. [21]

Родился 29 января 1884 года в селе Нырья Кукморского района Татарстана в многодетной (8 детей) дружной крестьянской семье. Все восемь детей – Гавриил, Антон, Семён, Пётр, Кузьма, Максим, Денис, Анна – повзрослев, стали известными для всего народа. [22] М. Прокопьев с детства наравне с родным языком знал русский, татарский и башкирский. В выборе жизненного пути примерами для него явились старшие братья Гавриил и Антон, окончившие, как и он, Центральную вотскую школу, Карлыганскую школу (училище) и Казанскую инородческую учительскую семинарию (1902). [23]

В стенах семинарии Максим Прокопьев включается в активную политическую жизнь: читает литературу, участвует в тайных сборах учащихся, во время каникул в родном селе собирает своих друзей и читает им политические брошюры и листовки, поет вместе с ними революционные песни. В семинарии Прокопьев с большим интересом читает произведения классиков русской литературы. [21]

Идеи освобождения трудящихся масс от социального и национального гнета, пропагандируемые в книгах, глубоко проникли в сознание Максима и оказали решающее воздействие на формирование его мировоззрения. [21]

По окончании семинарии в 1902 году М. П. Прокопьев получил назначение работать учителем двухклассной школы в удмуртской деревне Каймашабаш Ново-Кыргинской волости Бирского уезда Уфимской губернии. Через год в эту же школу после окончания гимназии прибывает на работу русская учительница Евгения Васильевна Шестакова. Между молодыми учителями зарождается дружба. Вскоре они поженились. В молодой семье появились дети – сын и дочь. [21]

Работая учителем, Максим Прокопьев начинает претворять в жизнь свою мечту о служении народу, политическом просвещении его. С этой целью он организует тайный кружок из учителей окрестных школ и деревенской молодежи. [21] С течением времени, обогатив свои знания, идейно окрепнув, члены кружка М. П. Прокопьева принялись за просвещение народа, вести пропаганду революционных идей. Однако эта работа продолжалась недолго. Действия Прокопьева привлекли внимание полиции. За ним была установлена слежка, а затем были обыски. Хотя полиции не удалось найти каких-либо свидетельств о причастности М. П. Прокопьева и членов его кружка к антиправительственной деятельности, но все же многие из них остались под наблюдением полиции, а М. П. Прокопьев был уволен из школы. [21]

С началом войны в 1914 году М. Прокопьева призывают в армию, а впоследствии отправляют на фронт, откуда он возвращается в 1917 году.

В 1918-1919 гг. под его руководством прошли I и II Всероссийские съезды удмуртов. М. Прокопьев возглавлял Удмуртский отдел Наркомнаца в Москве. Освобождая территорию Удмуртии от белогвардейцев, в составе Второй армии в качестве политического комиссара Наркомнаца прошёл путь от Вятских Полян Кировской области до Пермской области. [24]

Максимом Прокопьевым был подготовлен проект Конституции автономной области. [23] Только потом уже 4 ноября 1920 года Председатель СНК В. И. Ленин подписал Декрет об образовании ВАО (Вотской автономной области). [22]

В связи с захватом колчаковцами северных районов Удмуртии, М. Прокопьев добровольно попросился на Восточный фронт и, командуя разведкой, геройски погиб 30 июня 1919 г. [23]

Максим Прокопьевич Прокопьев был первым из удмуртов большевиком-публицистом, начавшим пропагандировать на родном ему языке марксистское учение об обществе, классовой борьбе, национальных отношениях и идею об интернациональном сплочении трудящихся масс. Он был первым удмуртским поэтом-коммунистом, который языком поэзии доводил до ума и сердца широких народных масс сущность политики Коммунистической партии, под руководством которой совершилась первая в мире социалистическая революция, воспевал идеалы свободы, равенства и счастья на земле. Он был первым переводчиком на удмуртский язык пролетарского гимна «Интернационал», ставшего еще до революции одной из самых популярных песен, призывно звучавшей на демонстрациях, массовках, митингах и собраниях рабочих, крестьян и революционной молодежи. [21]

Многие литературные произведения Максима Прокопьевича были сожжены родственниками при угрозе подхода колчаковцев. При жизни он успел опубликовать в 1918 году в городе Оса (Пермский край) лишь одну книгу под названием «Максимлэн гожтэмез» («Сочинения Максима»), куда были включены оригинальные и переводные поэтические произведения, публицистические статьи. [22]

Как литератор М. П. Прокопьев впервые стал широко известен после выхода в свет в 1979 году аналогичного первому сборника «Калык шорын» («В кругу народа»). [21] Все стихи, статьи и письма, вошедшие в него, были переведены с родного диалекта М. Прокопьева на современный удмуртский литературный язык Н. Павловым, он же составил комментарии к текстам и краткую биографическую справку об авторе.

Для ранних стихотворений М. П. Прокопьева характерно некритическое использование сюжетов из языческой мифологии и православной религиозной литературы. Предположительно можно сказать, что эти переложения были составлены с целью сделать доступными для учащихся-удмуртов преподаваемый в школе материал. В стихотворном переложении легенды «Лулэн урт» («Душа и дух») с точки зрения языческой мифологии объясняется этимология слова «урт+мурт» (кукморский вариант этнонима «удмурт»). В стихотворении «Инмарлэн ванез тодмо» («Известно, что бог есть») автор утверждает, что все изменения, весь круговорот в жизни происходит по воле инмара – бога. Таким же образом объясняется в стихотворении «Оло, инмар куиньмо?» («Может, бог триедин?») происхождение тепла, света и огня, в стихотворении «Арня куспысь нуналъёс» («Дни недели») – происхождение кукморских наименований дней недели «вордчкон» («понедельник»), «пуксён» («вторник»), «вирнал» («среда»), «покчарня» («четверг»), «кӧснал» («пятница»), «бадӟымнал» («суббота»), «арня нунал» («воскресенье»). Стихотворение «Инмар косон» («Веление божье») перелагает христианский моральный кодекс. [21]

Далее в сборнике идет вольный перевод пушкинской «Сказки о попе и о работнике его Балде». Оставляя сюжетную канву, М. П. Прокопьев вносит в сказку колоритные детали из национального быта удмуртов, в характеристике попа добавляет элементы натурализма и отдельную сцену, где Балда доставляет попу дрова из лесу не на лошади, а на волке, который по своей глупости сам влезает головой в хомут. [21]

Образ самого поэта-революционера воссоздан в документально-художественной повести «Максим» А. Никитина, поэме «Визыл» («Быстрина») П. Поздеева и в одноименном телеспектакле (режиссёр И. Данилов, в роли М. Прокопьева артист Удмуртского театра С. Марков). [23]

Библиография

Отдельные произведения

Калык шорын : кылбуръёс, статьяос, гожтэтъёс / М. П. Прокопьев. - Ижевск : Удмуртия, 1979. - 64 с.

Максимлэн гожтэмез / М. Прокопьев. - Оса : Тип. Уез. Испол. Ком., 1918 (Тип. Нар. хоз-ва). - 30 с.

Публикации в периодических изданиях

Интернационал : [кылбур] / берыктӥз Прокопьев М. // Октябрь. - Ижевск, 1928. - С. 7-8.

Пасхальный понедельник у вотяков Мамадышского уезда / М. Прокопьев // Инородческое обозрение. - 1915. - N 1. - С. 124-126.

Удмурт кылын гожъян : [о письме на удмурт. яз.] / М. Прокопьев // Гудыри. - 1919. - 8 февр.

Литература о жизни и творчестве

Бадретдинов, У. Ш. О Максиме Прокопьеве : [поэт, публицист, гос. деятель] / Ульфат Бадретдинов // Герд. - 2009. - N 9/10 (сент., окт.). - С. 7 : фот.

Богомолова, З. А. Пафос рождения / З. А. Богомолова // Песня над Чепцой и Камой / Богомолова З. А. - М., 1981. - С. 25-70.

Владыкин, В. Е. Максим Прокопьев : [эссе] / В. Владыкин // Йыбырскон / Владыкин В. - Ижевск, 1992. - С. 65-80.

Герд, Кузебай. Удмурт батыр (Максим Прокопьевич Прокопьев) : [из истории образования автономии Удмуртии] / К. Чайников ; публ. подгот. Ф. К. Ермаков // Удмурт дунне. - 1995. - 2 нояб.

Герд, Кузебай. Удмуртский батыр Максим Прокопьевич Прокопьев / К. Чайников ; пер. с удмурт. П. Поздеева // Как молния в ночи... : К. Герд. Жизнь. Творчество. Эпоха. - Ижевск, 1998. - С. 406-407.

Ермаков, Ф. «Серекъяно» серемесъёс : [отклик на ст. П. Широбокова в журн. «Кенеш» (1997, N 5) «Серекъянтэм серемесъёс»] / Ф. Ермаков // Ӟечбур!. - 1997. - 17 июля.

Ермолаев, А. Туж мур но сеп кельтытэк : [о д-ре ист. наук Н. П. Павлове] / А. Ермолаев // Кенеш. - 1997. - N 4. - С. 18-21.

Ермолаев, А. А. Ортчем сюресмес возьматӥсь / Алексей Ермолаев // Инвожо . - 2014. - № 3. - С. 52-55.

Кириллов, Г. Максим Прокопьев сярысь : [кылбур] / Кириллов Г. // Пригород. вести (Завьялово). - 2001. - 24 июля.

Кириллов, Г. Ф. Выжымес утись : [памяти обществ. деятеля и поэта М. П. Прокопьева] / Г. Ф. Кириллов // Вордскем кыл. - 1999. - N 5/6. - С. 62-65.

Кириллов, Г. Ф. Тыло пи : биология наукаосъя докторлэн Михаил Прокопьевич Прокопьевлэн 115 ар тырмонэзлы сӥзьыса : [кылбур] / Герман Кириллов // Ӟечбур!. - 2004. - 26 авг.

Кириллов, Г. Ф. Максим Прокопьев : [кылбур] / Г. Ф. Кириллов // Ӧӵырма ошмес : кылбуръёс, поэма / Г. Ф. Кириллов. - Ижкар, 2003. - С. 38-39.

Куликов, К. И. Кузебай Герд и Максим Прокопьев / Кузьма Куликов // Как молния в ночи... : К. Герд. Жизнь. Творчество. Эпоха. - Ижевск, 1998. - С. 397-406

Максим Прокопьев (1884-1919) : [очерк, стихотворение / авт. очерка Вячеслав Ар-Серги ; пер. с удмурт. И. Мазин]. - Ижевск : Известия Удмуртской Республики, 2009. - 11 с.

Метиарапов, Ш. Батыр Максим Прокопьевлэн вордскемез дырысеп. - 120 // Кенеш. - 2004. - № 1. – С. 84-86.

Никитин, А. Максим : Страницы из жизни трибуна, революционера.- Ижевск, 1973.- 285 с. 24. Павлов, Н. П. Максим Прокопьев : док. очерк / Н. П. Павлов. - Ижевск : Удмуртия, 1993. - 158 с.

Поздеев, П. К. Максим Прокопьев (1884-1919) / П. К. Поздеев // Писатели и литературоведы Удмуртии : библиогр. справ. / сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 2006. – С. 98.

Поздеев, П. К. Азьветлӥсь, кылбурчи, публицист : [к 120-летию со дня рождения удмурт. поэта и обществ. деятеля М. П. Прокопьева] / Петр Поздеев // Удмурт дунне. - 2004. - 30 янв. – С. 13.

Поздеев, П. К. Кык дауръёс куспын, кык дуннеос вискын : [о жизнедеятельности поэта-революционера М. П. Прокопьева] / П. К. Поздеев // Вакытлэн гуръёсыз. - Ижевск, 1992. - С. 83-87.

Поздеев, П. К. Тысьёс дорысь "бертӥз" гожъяськонэ : [к 115-летию со дня рождения писателя, ученого и преподавателя М. П. Прокопьева (1889-1969)] / Петр Поздеев // Удмурт дунне. - 2004. - 10 февр.

Прокопьев Михаил Прокопьевич : [родился 8 июля 1889 г. в деревне Верхняя Юмья ТАССР] // Призвание / Удм. гос. ун-т. - Ижевск, 2001. - С. 129-130

Революциен валче ӝутскем литература : [об удмурт. лит. в нач. 20 в.] / А. Г. Шкляев // Удмурт литература : 10-11-тӥ классъёслы учебник / С. Т. Арекеева [и др.]. - Ижевск, 2008. - С. 32-42.

Федоров, Л. Ӵыжы-выжыосыз вунэтэмын : [о родственниках поэта М. П. Прокопьева] / Л. Федоров // Удмурт дунне. - 1994. - 16 апр.

Федоров, Л. Нош синпелет татчыозь ӧвӧл на : [к 120-летию со дня рождения удмурт. поэта и обществ. деятеля М. П. Прокопьева] / Л. Федоров // Ӟечбур!. - 2004. - 29 янв.

Фролова, Г. Д. Удмуртская книга : История книгопечатания. Современная книга / Г. Д. Фролова. – Ижевск : Удмуртия, 1982. – 232 с.

Хайдар, Р. Чилектэм улон : максим Прокопьевлэн вордскем дырысеныз - 125 ар / Рашит Хайдар // Герд. - 2009. - N 1 (янв.). - С. 2 : фот.

Христолюбова, Л. С. Прокопьев Михаил Прокопьевич (1889-1969) : [д-р с.-х. наук, проф., отличник нар. просвещения, заслуж. деят. науки УАССР] / Л. С. Христолюбова // Учёные-удмурты : биобиблиогр. справ. / Л. С. Христолюбова. - Ижевск, 1997. - С. 637-639.

Шкляев, А. Г. Улон шоры со паськыт учке вал : [к 110-летию со дня рождения поэта М. П. Прокопьева] / Шкляев А.Г. // Вордскем кыл. - 1993. - N 6. - С. 49-56.

Яшина, Р. И. Удмурт кылын но чузъяське : [о переводах произведений А. С. Пушкина на удмурт. яз.] / Р. И. Яшина // Вордскем кыл. - 1999. - N 5/6. - С. 44-51.

Переводы

Интернационал : кылбур / берыктӥз М. Прокопьев // Максимлэн гожтэмез. - Оса. - 1918. - С. 21-22.

Литература

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Домокош Петер // История удмуртской литературы - Ижевск, 1993 - с. 175-178 Ошибка цитирования Неверный тег

<ref>: название «domokosh» определено несколько раз для различного содержимого Ошибка цитирования Неверный тег<ref>: название «domokosh» определено несколько раз для различного содержимого - ↑ 2,0 2,1 2,2 Верещагин Григорий Егорович// Удмуртская Республика: энциклопедия. – Ижевск, 2008. – С. 232

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Григорий Верещагин // Писатели и литературоведы Удмуртии. - Ижевск, 2006. - С. 30-31

- ↑ 4,0 4,1 Верещагин, Григорий Егорович. Собрание сочинений : в 6 томах ; Т. 1 : Вотяки Сосновского края / Г. Е. Верещагин ; под ред. В. М. Ванюшева/ - Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук, 1995 - С. 7

- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 Апакаев, П. А. Михеев Иван Степанович (1876–1937) / П. А. Апакаев // Просветители Марийского края / П. А. Апакаев. – Йошкар-Ола, 1990. – С. С.112–121.

- ↑ 6,0 6,1 6,2 Уваров, А. Н. Иван Михеев (1876–1937) // Писатели и литературоведы Удмуртии : биобиблиографический справочник / [сост. А. Н. Уваров]. – Ижевск, 2006. – С. 85. Ошибка цитирования Неверный тег

<ref>: название «uvarov» определено несколько раз для различного содержимого Ошибка цитирования Неверный тег<ref>: название «uvarov» определено несколько раз для различного содержимого - ↑ Волкова, Т. Г. Роль учебных книг И. С. Михеева в формировании удмуртской детской литературы // Роль просветителей финно-угорских и тюркских народов в становлении и развитии литературы, образовании и культуры Урало-Поволжья : [материалы международной научной конференции, проходившей 17–19 мая 2011 года в ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет"] : сборник статей / [сост.: Т. И. Зайцева, В. Л. Шибанов]. – Ижевск : Удмуртский университет, 2011. – С. 103–110.

- ↑ 8,0 8,1 8,2 Вахрушев, А. А. Начало национального журналистского и литературного процесса / А. А. Вахрушев // Журналистика Удмуртии: история и современность : материалы Регион. межвуз. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию удмурт. нац. период. печати, 15 февр. 2006 г. – Ижевск, 2006. – С. 27. Ошибка цитирования Неверный тег

<ref>: название «vahrushev» определено несколько раз для различного содержимого Ошибка цитирования Неверный тег<ref>: название «vahrushev» определено несколько раз для различного содержимого - ↑ Апакаев, П. А. Михеев Иван Степанович (1876–1937) / П. А. Апакаев // Просветители Марийского края / П. А. Апакаев. – Йошкар-Ола, 1990. – С. С.113.

- ↑ 10,0 10,1 Апакаев, П. А. Михеев Иван Степанович (1876–1937) / П. А. Апакаев // Просветители Марийского края / П. А. Апакаев. – Йошкар-Ола, 1990. – С. 114. Ошибка цитирования Неверный тег

<ref>: название «apakaev2» определено несколько раз для различного содержимого - ↑ 11,0 11,1 Апакаев, П. А. Михеев Иван Степанович (1876–1937) / П. А. Апакаев // Просветители Марийского края / П. А. Апакаев. – Йошкар-Ола, 1990. – С. 115–119. Ошибка цитирования Неверный тег

<ref>: название «apakaev3» определено несколько раз для различного содержимого - ↑ Фролова, Г. Д. Из истории удмуртской школы / Г. Д. Фролова. – Ижевск : Удмуртия, 1971. – С. 44–47.

- ↑ 13,0 13,1 Суворова, З. В. Педагогические идеи удмуртского просветителя И. С. Михеева / З. В. Суворова ; [науч. ред. Г. Н. Волков ; отв. за вып. А. Н. Ушакова ; ред. О. П. Майкова]. – Ижевск : Удмуртия, 1990. – 92 c. Ошибка цитирования Неверный тег

<ref>: название «suvorova» определено несколько раз для различного содержимого - ↑ Суворова, З. В. Педагогические идеи удмуртского просветителя И. С. Михеева / З. В. Суворова ; [науч. ред. Г. Н. Волков ; отв. за вып. А. Н. Ушакова ; ред. О. П. Майкова]. – Ижевск : Удмуртия, 1990. – С. 78

- ↑ Суворова, З. В. Педагогические идеи удмуртского просветителя И. С. Михеева / З. В. Суворова ; [науч. ред. Г. Н. Волков ; отв. за вып. А. Н. Ушакова ; ред. О. П. Майкова]. – Ижевск : Удмуртия, 1990. – С. 83–86.

- ↑ 16,0 16,1 Удмуртский просветитель - писатель Михаил Можгин // Вордскем кыл - 2005 - № 5-6 С. 88

- ↑ 17,0 17,1 17,2 17,3 Михаил Можгин // Писатели и литературоведы Удмуртии. - Ижевск, 2006. - С. 87

- ↑ Михаил Можгин// Удмуртская Республика: энциклопедия. – Ижевск, 2008. – С. 478

- ↑ 19,0 19,1 Кедра Митрей// Удмуртская Республика: энциклопедия. – Ижевск, 2008. – С. 389

- ↑ 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 Кедра Митрей // Писатели и литературоведы Удмуртии. - Ижевск, 2006. - С. 60-61

- ↑ 21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 21,5 21,6 21,7 21,8 21,9 Павлов, Н. П. Максим Прокопьев : док. очерк / Н. П. Павлов. - Ижевск : Удмуртия, 1993. - 158 с.

- ↑ 22,0 22,1 22,2 Максим Прокопьев (1884-1919) : [очерк, стихотворение / авт. очерка Вячеслав Ар-Серги ; пер. с удмурт. И. Мазин]. - Ижевск : Известия Удмуртской Республики, 2009. - 11 с.

- ↑ 23,0 23,1 23,2 23,3 Поздеев, П. К. Максим Прокопьев (1884-1919) / П. К. Поздеев // Писатели и литературоведы Удмуртии : библиогр. справ. / сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 2006. – С. 98.

- ↑ Фролова, Г. Д. Удмуртская книга : История книгопечатания. Современная книга / Г. Д. Фролова. – Ижевск : Удмуртия, 1982. – 232 с.